|

|

|

|

|

| |

-Microbiology and Life Sciences-

|

| |

「生命科学」 Life Sciences |

| |

|

| |

講義担当: 長舩哲齊 |

| |

|

|

「生命科学」

は、 細胞から人間まで、 多様な"生き物" を研究する魅力ある学問の一つです。 しかし、 「生命科学」

の進歩は"クローン人間"の問題に象徴されるように、 多くの倫理的問題を抱えていることも事実なのです。

最近では、 日常会話の中に "クローン"、 "テロメア"、 "遺伝子組換え食品"や"DNA鑑定"

などの言葉が一般化してきています。 それは 「生命科学」 の研究成果が、 人間生活に大きく影響を与えるようになっているからです。

現在、 人類が直面している人口爆発、 食糧危機や環境問題の解決にも"遺伝子(DNA)"が一役買っていて、

「生命科学」 の基礎知識は私たちの社会生活に不可欠になっている。 既に存知あると思いますが、欧米の大学では "21世紀は生命科学の世紀"

と位置づけ、 理工学や法科系大学でさえ 「生命科学」 は必修科目になっています。

本学の講義では、 専門用語を単に暗記するのではなくて、 人間ならびに地球上で共に生きている、 さまざまな"生き物"が示す生命現象を考察し、

理解することを念頭において学修するよう教育、 指導しています。 |

「現代生命科学」 芦書房

長舩哲齊、 山田晃弘、 小池直人(2009) |

|

教科書

「現代生命科学」 芦書房/長舩哲齊、 山田晃弘、

小池直人(2009) |

|

| |

|

| |

|

| |

「微生物学」 Microbiology |

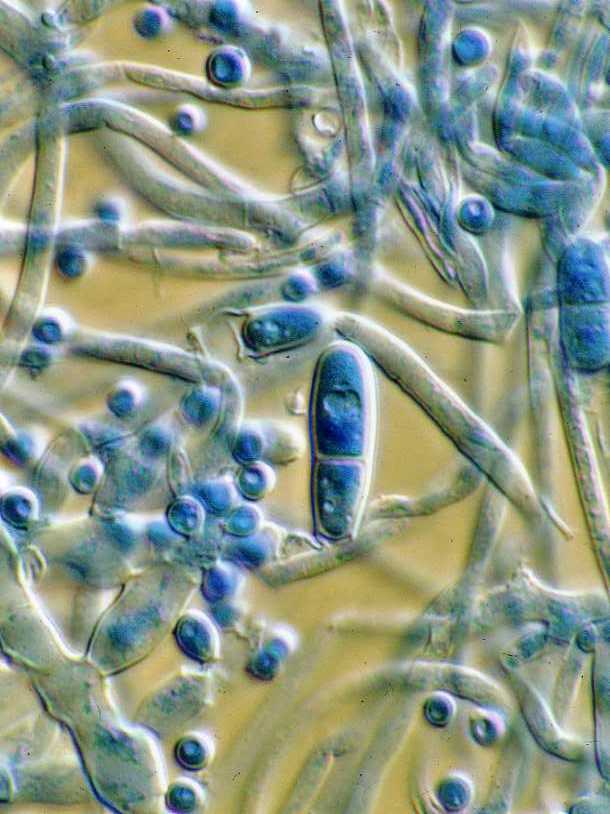

Trichophyton mentagrophytes

Trichophyton mentagrophytes

微分干渉顕微鏡写真

| わが国における足白癬症(いわゆる水虫)の潜在患者数は1,100~1,500万人と推計されている. |

卒業式

|

| |

|

| |

講義担当 :長舩哲齊

実習 :田中和幸/ 奈良真孝/ 加藤 希 |

| |

|

|

人間を取り巻く環境中にはウイルス、細菌、真菌や原虫などの多種多様な微生物が棲息しています。

これらの微生物の中にはヒトに有害な病原性微生物から、 食品、 医薬品、 地球環境の保全や化学薬品製造に用いられる有用な微生物も知られている。 従来、

微生物学は発酵、醸造に関する研究や感染症にかかわる病原性微生物の領域を中心に発展してきたが、 バイオテクノロジーの発展と技術革新によって、

微生物には遺伝子組換え操作による動植物の品種改良、遺伝子治療や地球環境改善などの重要な役割が期待されている。

ヒトの感染症はウイルス、 細菌や真菌との戦いの場に譬えることができる。 すなわち、人体に侵入した病原微生物は細胞内で短時間のうちに増殖し、

ヒトに対して病原性を発揮する。 通常、 ヒトは自己免疫能や抗細菌剤等で、それらの感染を防御している。 しかしながら、現状では抗細菌剤等の乱用によって、

多くの細菌は薬剤耐性等を獲得している。 最近、 それらの現象は細菌のヒトへの "逆襲" とも呼ばれている。

また、 高齢化社会が進み高齢者の増加、 抗ガン剤、 X線照射や高度医療による大手術等で自己免疫能が低下したヒトでは、 常在細菌叢を構成する非病原性細菌による"日和見感染症"が増加の傾向にある。

本講座を必修とする健康学科の学生は、養護教諭や第 1種衛生管理者免許等の取得が可能である。 したがって講座では、 基礎となる「一般微生物学」や微生物学実習を体験した後、感染症にかかわる「病原微生物学」の幅広い知識を得ることを目標として、シラバスが編成されている。

|

|

| |

|

微生物学教科書

|

教科書

「養護教諭のための微生物学」

定価 2,300円(税別)

編者

医学博士・理学博士 長舩哲齊/ 理学博士 青木茂治

著者

小池直人 医学博士 東京医科大学微生物学教室

角田修次 農学博士 東京医科大学微生物学教室

川本英一 獣医学博士 東京医科大学動物実験センター

江原友子 理学博士

東京医科大学微生物学教室

|

|