オリンピックスポーツ文化研究所 日体の歴史をつくってきた人々②

日体の歴史をつくってきた人々

2025年、創立134周年を迎えた日体。日本体育会体操練習所、同体操学校、体育専門学校、さらには日本体育大学と、日体は近代日本の歩みとともに発展を遂げてきた。そして、どんな時代にあっても、日体には、体育・スポーツを愛してやまない日体生の姿があった。本コラムでは、そんな日体生のライフヒストリーの一部を紹介することによって、次世代の日体ファミリーへとそれが継承されていくことを願う。

なお、掲載される情報は未完のものであり、適宜、修正・加筆が行われていくことを予めご了承ください。

【体操】ベルリンオリンピック体操競技日本代表チーム主将・武田義孝/Yoshitaka Takeda(1911-1943)

- 1911(明治44)年

- 越智郡上朝倉村(現・今治市朝倉上)に生まれる

- 1929(昭和4)年

- 日本体育会体操学校に入学する

- 1931(昭和6)年

- 日本体育会体操学校を卒業する

- 1932(昭和7)年

- ロサンゼルスオリンピック体操競技日本代表選手

- 1936(昭和11)年

- ベルリンオリンピック体操競技日本代表選手(主将)

- 1938(昭和13)年

- 山口県立山口中学校(現・県立山口高等学校)教諭

- 1943(昭和18)年

- 逝去(享年32)

1.少年時代―愛媛の地で育つ―

武田は、1911(明治44)年2月15日に越智郡上朝倉村(現・今治市朝倉上)に生まれ、上朝倉尋常高等小学校(後の上朝小学校)で少年時代を過ごした。小学校卒業後は、松山商業学校(現・松山商業高等学校)へと進み、水泳部主将として活躍した。

今治市の中心部に聳え立つ今治城は、築城の名手・藤堂高虎によって建てられ、海水を引き込んだ珍しい堀を構えている。亀老山展望公園からは、瀬戸内海の絶景(来島海峡大橋と多島美)を一望することができ、特に夕景は見応えがある。「来島海峡大橋」は、本州と四国を結ぶ「しまなみ海道」の一部、全長4キロを超える世界最大級の三連吊り橋で、橋を含むサイクリングコースは、「サイクリストの聖地」として国内外の観光客で賑わっている。

特産品は、日本有数の品質を誇る「今治タオル」が有名で、瀬戸内の海産物を使った「かまぼこ」や「すまき」も地元の味として親しまれている。

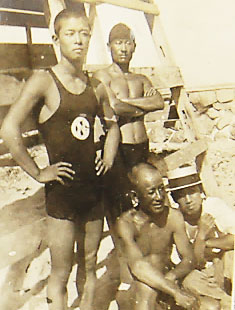

①松商水泳部員とともに(トロフィーを持っているのが武田/今治市所蔵)②今治城③しまなみ海道

2.日本体育会体操学校への入学と1932年ロサンゼルスオリンピックへの出場

松山商業学校卒業後、武田は1929(昭和4)年4月に日本体育会体操学校(以下、日体)に進んだ。タンブリング部に所属して体操の練習を積んだが、決して目立つ存在ではなく、むしろ水泳のほうが得意だったといわれる。

1931(昭和6)年3月には日体を卒業、4月には、東京府立第四中学校(現・東京都立戸山高等学校)に体操科教諭として赴任した。文部省体育研究所研究生としても迎えられ、1932年ロサンゼルスオリンピック体操競技日本代表(6名)に体操学校の同級・佐々野利彦とともに選ばれた。ロサンゼルスオリンピックへの出場は、日本体操競技界として初めて経験する檜舞台だった。

武田は、ロサンゼルスオリンピックでの成績が日本体操界の命運を左右するので、「毎日血の汗」を流して猛練習を重ね、「未知の外国選手と雖(いえど)も、完全に責任を果す事が出来る」と確信するまでになっていた。

しかしオリンピック本番では、現地で初めて競技方法を理解するような有様だったため、個人総合と団体総合の順位はいずれも最下位に終わってしまう。武田の自信は見事に打ち砕かれたのだ。

①体操学校時代②第4合宿寮の仲間とともに(2列目左より3番目が武田/今治市所蔵)③1932年ロサンゼルスオリンピック日本代表メンバー(前列左端が佐々野、右隣りが武田/当研究所所蔵)

3.1936年ベルリンオリンピックへの日本チーム主将としての出場

1932年ロサンゼルスオリンピックで敗戦を喫して以来、武田は、「心の奥底に復讐を誓い…中略…臥薪嘗胆、文字通りの努力を以て練習を続け」た。その結果、4年後の1936年ベルリンオリンピック日本代表に選出され、主将に任命された。雪辱を果たすべく出場した団体総合では9位/14か国、個人総合では日本人トップの43位/101名を記録した。武田の活躍を受けて愛媛県では、第1回愛媛県体操競技選手権大会が松山高等女学校(現、松山南高等学校)で開催された。同大会は松山市初の体操競技会で、「愛媛の体操競技の歴史的第一歩」だった。

1938(昭和13)年のある国民体育館での練習の帰り道、武田をはじめとする日体関係者が喫茶店に立ち寄った。喫茶店では、「体操競技の発展と振興に寄与するために協力して技術の研究と修練に励み、後進の指導、育成、援助につとめ、あわせて日体体操部の栄光のために尽力する熱意」のもとで、誰からともなく「我々のクラブを創ろうではないか」という話が持ち上がった。間もなく、「クラブ名はどうするか」という話し合いが始まり、様々な「名案、迷案」の提案がなされたものの、「軽快に、さっそうと」「世界を翔け巡る」ツバメに因んで武田が、「スワロー」と命名したという。「スワロークラブ」(現・日体スワロー)誕生の瞬間だった。

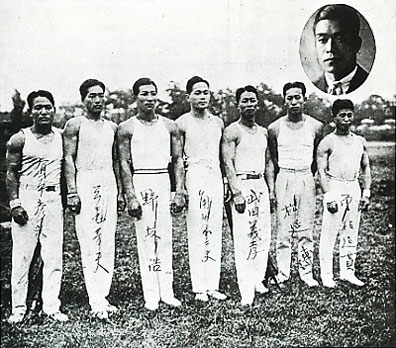

①オリンピック村での一枚(右端が武田/今治市所蔵)②1936年ベルリンオリンピック日本代表メンバー(右より3番目が武田/『器械体操写真大鑑』より転載)

4.山口中等学校への赴任と病魔による早逝

1938(昭和13)年9月、武田は山口中等学校に赴任、創部6年目の器械体操部監督に就任した。武田の先輩にあたる県学事課の職員が、彼の赴任を強く要請したのだという。武田を監督に迎えた山中体操部は、1939(昭和14)以降、明治神宮競技大会に4年連続で出場を果たす。当時の部員は、「われわれは当時のフィニッシュの決め技・ヤマトダマシイをマスターするのに必死で、なかなか鉄棒から手が離れなかった。ところが、武田先生は、われわれの目前で難なく宙返り。驚いたね!」と回顧している。また、別の部員も「大車輪などをいとも簡単にやってのけたのが、体のバネの使い方が全然違い、さすがオリンピック選手だと思った」と回顧している。本大会での成績こそ芳しくなかったものの、彼の指導によって部員は、これまで知らなかった技を磨くことができたのだ。

その後は、航空教育(グライダー)にも熱を注いだようであるが、病魔に襲われ、1943(昭和18)年8月22日に息を引き取った。まだ32歳という若さだった。2010(平成22)年には武田の功績を顕彰する写真入りの碑が母校・上朝小学校跡に建立され、今日もその碑が愛媛県児たちの行く末を見守っている。

①武田による演技(今治市所蔵)②顕彰の碑

【オリンピックスポーツ文化研究所助教 関口雄飛】

【主な出典】

- 全日本体操連盟編(1932)『体操』全日本体操連盟。

- スワロークラブ編(1953)『器械体操写真大鑑』中日本スポーツ研究会。

- 日本体育協会編(1958)『スポーツ八十年史』日本体育協会。

- 愛媛県教育委員会編(1975)『愛媛県体育史』愛媛県教育委員会。

- 朝日新聞山口支局編(1982)『山口高校 いま同窓生は』山口高校同窓会。

- 松山市体育史編集委員会編(1989)『松山市体育史』松山市体育史編集委員会。

- 日本体操協会編(1995)『日本体操協会60年史』財団法人日本体操協会。