子どものからだ研究所 2019年度 子どものメラトニン(眠りのホルモン)に関する研究

はじめに

2017ユーキャン新語・流行語大賞のトップ10に「睡眠負債」という言葉が選ばれました。1時間程度のちょっとの睡眠不足であっても、借金のように「睡眠負債」として目に見えない形で日々積み重なりますよ、というのが言葉の由来です。この睡眠の負債が溜まり続け、やがて債務超過の状態になると、がんや認知症などに陥るリスクが高まる、といったことが最近の調査結果から明らかになってきました。経済協力開発機構(OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development)が15歳~64歳を対象に行った調査によると、日本の睡眠時間は韓国とワースト1位・2位を争う状況にあり、両国ともに世界主要国の中で群を抜いて短く、憂慮すべき状況となっています。

このような短時間睡眠に代表されるような睡眠に関する問題は、大人のみならず、子どもにとっても例外ではありません。入眠困難・睡眠維持困難・早朝覚醒の3つの問題のうち、1つ以上当てはまる者と定義された睡眠問題を抱えている子どもは、およそ4人に1人の割合で存在しており(Kaneita et al., 2006)、大人よりも睡眠問題が深刻であることを危惧する声もあります。

メラトニンとは...

ヒトの生体リズムを反映する信頼性の高い指標に、メラトニンというホルモンがあります。このメラトニンは、睡眠促進ホルモンとも呼ばれており、入眠する前に、その分泌が活発になることで、体温や心拍数が低下し、からだが「休息モード」に入ります。そのため、メラトニンの分泌が夜に多く、朝に少ない状態であれば、生活リズムや睡眠が良好である目安となります。

ところが、このメラトニン分泌が夜よりも朝の方が多い子どもが多く、さらに、休日明けの月曜日では、その割合がいっそう増える(Noi and Shikano, 2011)ことも確認されており、大変由々しき事態であると言えます。このような問題に対して、長期野外キャンプでの生活がメラトニン分泌を改善させるとの報告もあり、子どものメラトニン分泌の改善に向けた解決方策を提案する、さらなる研究の発展に期待が寄せられています。

教室での座席位置でメラトニン分泌や睡眠状況は改善するのか?

長期野外キャンプで過ごすことがメラトニン分泌を改善させるとは言え、だれもが参加することは難しく、持続可能な実践ともいえません。そこで、メラトニン(眠りのホルモン)の性質を改めて振り返りました。メラトニンは、光の影響を強く受けます。具体的には、日中に太陽の光を浴びる、その反対に夜は強い光を浴びない、といった昼夜でメリハリのある明暗環境を意識することがメラトニン分泌を改善するポイントとなります。

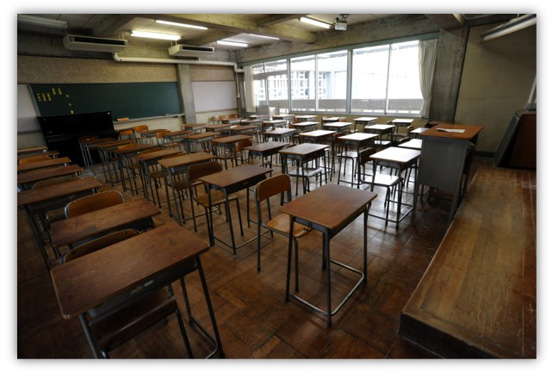

以上の持続可能性という課題やメラトニンの性質を鑑み、われわれの研究グループは、子どもが日常的に長い時間過ごす学校での教室座席に注目しました。学校での教室座席は、大きく窓側、中央、廊下側の3つに分けられます。とりわけ、窓側と廊下側での太陽の受光環境が座席の位置で異なることは、下記の写真をご確認いただいても明らかです。

2018年度では、廊下側と比べ、窓側の座席で過ごす子どもの睡眠状況が良好であったことを学会で発表し、論文として研究成果をまとめています。さらに、2019年度では、「中学生を対象とした場合でも、小学生と同じような効果が得られるのか?」という仮説を検証しており、その内容を学会で発表できるよう、データ分析を行っているところです。どちらも論文として、研究成果の詳しい内容が公表され次第、HPでお知らせをしますので、ご期待ください。