スポーツマネジメント学部

スポーツマネジメント学部PV

スポーツの感動を創り出す自分になりたい。

私たちは楽しいこと、つらいこと、苦しいこと、

うれしいこと、みんなスポーツで学ぶ。

私たちは楽しいこと、つらいこと、苦しいこと、

うれしいこと、みんなスポーツで学ぶ。

目指す人物像

現代のスポーツ全体を見渡し、スポーツの価値を有効に活用することで個人や組織、社会の課題解決を図るとともに、スポーツビジネスの発展や地域における豊かなスポーツライフの実現を担う人材を養成します。

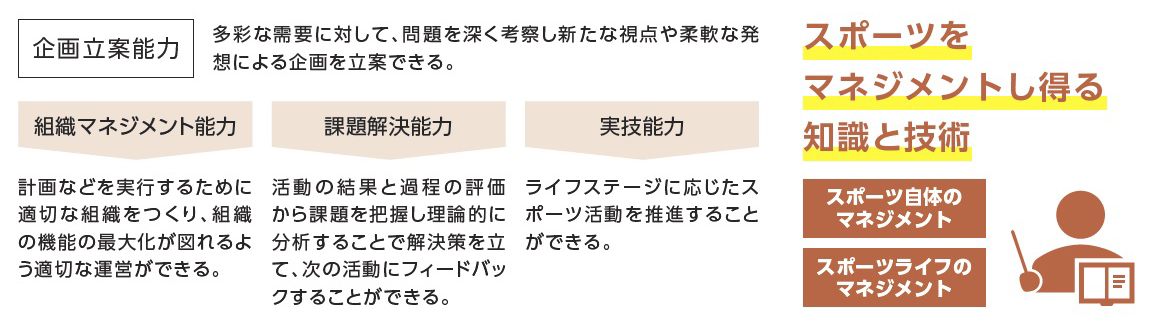

習得できるスキル

学部長メッセージ

スポーツは、する、みる、ささえる、つくる、つながるといった活動によって、教育、経済、地域発展、世界平和など、様々な分野で多くの価値を生み出します。スポーツマネジメント学部では、最新のマネジメントに関する理論や多岐にわたるスポーツ実技を学ぶと共に、スポーツビジネスに関する実習を通じて、現場で必要とされるスキルや知識を習得します。スポーツの価値を最大限に活用し、スポーツビジネスの発展や地域社会における豊かなスポーツライフを実現するための実践的なマネジメント力を身につけ、新たな社会を切りひらく人材を育成することを目指しています。

スポーツマネジメント学部長 齊藤 隆志

スポーツマネジメント学部長 齊藤 隆志

スポーツマネジメント学部が定める3つの方針

ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)

アドミッション・ポリシー(入学者受入の方針)

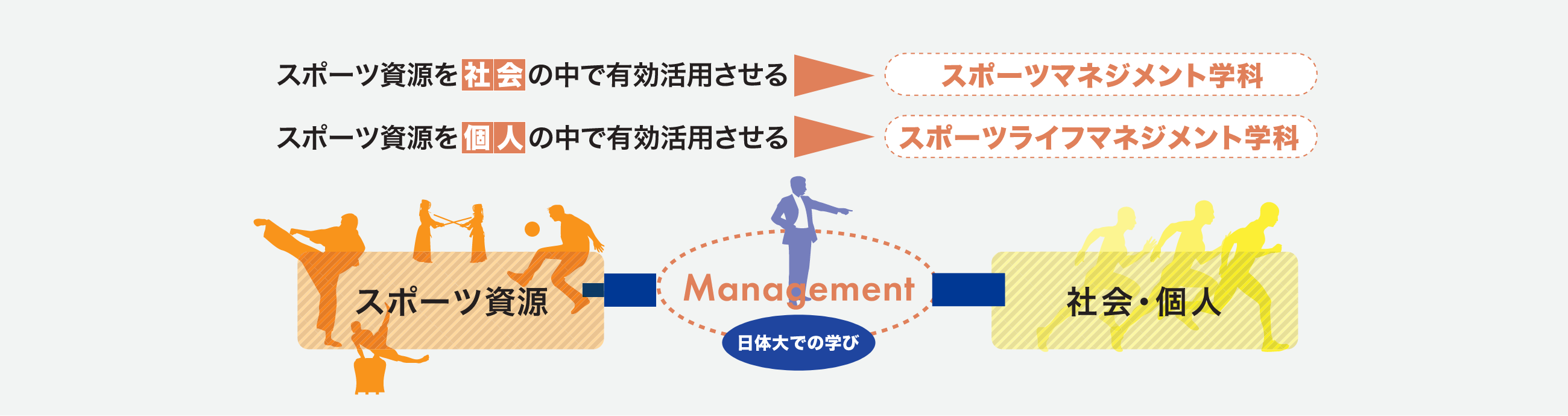

スポーツマネジメント学科とスポーツライフマネジメント学科は何が違うの?

スポーツマネジメント学科- 何を学ぶか:スポーツビジネスに近い領域について学ぶ

- 何を目指すか:スポーツビジネスパーソン、スポーツ組織のマネジメント人材

スポーツライフマネジメント学科

- 何を学ぶか:人々のライフ(健康・生活)により関わりを持つ領域について学ぶ

- 何を目指すか:スポーツ・レクリエーション、アウトドアスポーツ、まちづくりのマネジメントができる人材、各ライフステージに応じた健康マネジメントができる人材

スポーツマネジメント学科

幅広い分野で求められるスポーツマネジメントの専門性に対応

これからの社会では、スポーツの役割と存在感がますます大きなものになっていきます。それに合わせ、スポーツマネジメントの専門性も幅広い分野で求められています。スポーツマネジメント学科では、社会が求めるスポーツマネジメントの専門性に対応できる人材を育成します。Sport School

スポーツスクールのマネジメントが、“できる”喜びを教える

スポーツスクールのマネジメントが、“できる”喜びを教えるSport Club

スポーツクラブのマネジメントが、健康な毎日を後押しする

スポーツクラブのマネジメントが、健康な毎日を後押しするSport Event

スポーツイベントのマネジメントが、熱狂と興奮をつくり出す

スポーツイベントのマネジメントが、熱狂と興奮をつくり出すSport Goods

スポーツ用品ビジネスのマネジメントが、“楽しむ”シーンを広げる

スポーツ用品ビジネスのマネジメントが、“楽しむ”シーンを広げるSport Media

スポーツメディアのマネジメントが、夢と感動を伝える

スポーツメディアのマネジメントが、夢と感動を伝えるSport Tourism

スポーツツーリズムのマネジメントが、新しい体験を提供する

スポーツツーリズムのマネジメントが、新しい体験を提供するProfessional Sport

プロスポーツの団体やクラブのマネジメントが、ファンの輪を広げる

プロスポーツの団体やクラブのマネジメントが、ファンの輪を広げるStadium Arena

スタジアム・アリーナのマネジメントが、安心で快適な空間を用意する

スタジアム・アリーナのマネジメントが、安心で快適な空間を用意するスポーツライフマネジメント学科

スポーツライフに関わる多彩な学びと数多くの資格取得が可能

豊かなスポーツライフをおくるために、スポーツを通して人々が相互に関係性を育むために、スポーツを基盤としたコミュニティを形成するために、スポーツライフマネジメント学科では様々な知識と技術を修得できます。

- 地方自治体や健康関係団体でマネジメント

- 高齢者や子どものスポーツ指導

- 運動・栄養に関するプログラム指導や測定

スポーツライフマネジメント学科で取得可能な資格

どの学部・学科より多くの資格を取得できます- 中学校教諭一種免許状(保健体育)

- 高等学校教諭一種免許状(保健体育)

- 公認スポーツ指導者

- スポーツリーダー

- 公認アシスタントマネジャー

- 社会教育主事(任用資格)

- スポーツ・レクリエーション指導者

- 初級・中級パラスポーツ指導員

- SAJ級(全日本スキー連盟)スキー検定

- NAUIスクーバダイバーCカード取得

- 日本赤十字社水上安全法救助員Ⅰ

- 日本赤十字社救急法救急員

- キャンプインストラクター

- キャンプディレクター2級

- ネイチャーゲームリーダー

- スポーツ施設管理士(受験資格)

- スポーツ施設運営士(受験資格)

- スノーケリングインストラクター

授業Pick up

スポーツマネジメント概論

広い対象や領域を見渡し、スポーツマネジメントの概要を学ぶ

広い対象や領域を見渡し、スポーツマネジメントの概要を学ぶ本授業では、スポーツマネジメントの全体像を展望し、その概要や対象について学びます。そのうえで、全国から集まった受講生同士の情報交換・意見交換を通じて視野を広げ、豊かなスポーツライフと豊かなスポーツ文化を実現するためのマネジメントについて考えていきます。

地域社会とスポーツ

そこに暮らす人々の営みを知り、スポーツによる地域課題の解決を学ぶ

そこに暮らす人々の営みを知り、スポーツによる地域課題の解決を学ぶ社会状況の変化から地域社会は少子高齢化、コミュニティの低下、医療費の増大など様々な課題を抱えている。本講義では、地域社会での各種の課題とスポーツの果たす役割について理解を深め、スポーツマネジメント人材等に必要な知識を習得します。

スポーツ政策学

スポーツ政策の基礎知識を習得し、スポーツマネジメントに必要な政策志向を養う

スポーツ政策の基礎知識を習得し、スポーツマネジメントに必要な政策志向を養うスポーツ政策に関する諸概念や基礎理論を理解するとともに、近年、スポーツ基本法の制定、スポーツ庁の創設などにより大きく変化してきた日本のスポーツ政策を学修します。また、諸外国の状況についても学び、より広い視野でスポーツについての政策志向を養います。

学部共通カリキュラム